Comment Bruxelles est devenue la capitale du snack

20 février 2018

Vincent Schmitz

“J’rappe dürüm, kefta, qu’est-ce t’as, welcome chez nous”… scandait Za dans BX Vibes, hymne le plus bruxellois du rap belge. Dans le même morceau, deux autres allusions à nos snacks locaux, signés 13hor et Psmaker (alias Isha). Dans notre hip-hop en général, des dizaines de dürüms et mitraillettes kefta, poulet ou hamburger. Et ce n’est pas un hasard: outre un langage et des codes vestimentaires propres (même s’ils tendent à s’universaliser), les petits snacks de nos rues gardent leurs spécificités aiguisées au fil du temps et résistent aux chaînes. Ils continuent aussi à diviser: on en trouve toujours plus mais on en voudrait moins, même si tout le monde y va. Cap sur le seul, le vrai: le snack bruxellois.

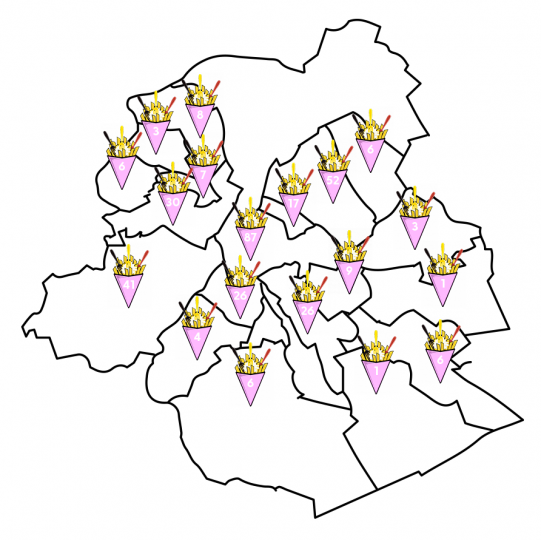

La fédération Horeca Bruxelles estime leur nombre à un millier (sur 1 345 établissements de petite restauration), l’Atrium à 335 (presque 500 en y ajoutant les friteries et fast-food). Les communes, quand elles le veulent bien, nous ont fourni des chiffres encore différents, à la hausse ou à la baisse. Bref, c’est compliqué: il n’existe pas de classification par “genre” de plats vendus et il en ouvre et ferme régulièrement, parfois de manière anarchique.

Plonger dans le monde des snacks, c’est d’ailleurs affronter des regards méfiants et des visages qui se ferment de l’autre côté du comptoir quand on annonce écrire un article sur le sujet. On peut le comprendre, quand les snacks font parler d’eux, c’est rarement positif et presque jamais de leur propre initiative. Volontés politiques de limiter leur nombre, problèmes d’hygiène ou de voisinage, origines suspectes de certaines viandes: le snack a mauvaise presse. Et dans ce petit monde, non seulement chacun s’occupe de son business perso mais chacun protège aussi ses petits secrets de préparation, qui font parfois toute la différence. Pourtant, étudiants et adultes, hommes et femmes, de toutes origines sociales ou géographiques, à toute heure du jour voire de la nuit… tout le monde va au snack.

Culture rue

“Tout le monde va au snack, oui, mais qui va au snack tous les jours? C’est une autre population” précise Stan (Les Autres), rappeur, manager d’Isha et promoteur de la #groslife raffinée.

“Les gens qui mangent tous les jours des snacks, c’est vraiment une culture. Une culture rue. Et jeune. Si t’es dehors toute la journée, avec ce genre de tarifs, il n’y a rien de compétitif. Où tu vas manger à ta faim pour 5 euros? Au McDo, tu dois mettre 10 euros! Et deux heures après, t’as faim. Là, pour le même prix, quand t’es jeune, t’invites même une petite meuf.” MistaNeda, des Fresh Briscards (et de feu La Konspiration du Triple H) et grand habitué de ces mêmes lieux, ne dit pas autre chose et élargit le spectre: “ça devient de plus en plus une alternative au resto en amoureux parfois hors-budget. Je croise très souvent des nouveaux couples où le gars joue son player en laissant à sa conquête le luxe de commander à la carte…”

Un lieu de rendez-vous pour jeunesse à budget serré mais surtout un lien social tout court. On y croise tout le quartier, on y discute de tout. “C’est pour ça que je fais encore du basket à 40 piges” poursuit Neda. “Pour compenser ce type d’alimentation mais surtout parce que je sais qu’après, il y aura la 3e mi-temps au snack, qu’on va relativiser et passer un bon moment. Et quand on fait des morceaux avec des guests, par exemple, on finit toujours là aussi. C’est convivial.”

Ce sont les hommes qui décident comment ils vont consommer

Au-delà de la multiplication des snacks, qui font office d’enfants turbulents du genre, c’est par ailleurs la petite restauration dans son ensemble qui augmente dans la capitale. “Tout cela évolue très naturellement, on ne sait pas l’influencer. Ce sont les hommes qui décident comment ils vont consommer” schématise Philippe Trine, président de la section restaurant de la Fédération Horeca Bruxelles.

“En 1900, il y avait 19 restaurants à Bruxelles. Poulardes ceci-cela, faisans à la brabançonne… des trucs copieux, dans de grands hôtels, réservés aux riches. Puis, les gens ont commencé à travailler, ils ont eu plus de revenus. Alors, il y a eu le restaurant simple, le Comme chez soi par exemple, qui était un établissement cantine au départ, où les gens mangeaient à midi comme à la maison. Ensuite, les femmes ont commencé à travailler et plus personne n’avait le temps de cuisiner. Donc, les entreprises ont fourni des chèques-repas, pour donner à leur personnel la possibilité d’aller manger dans un petit restaurant. En fait, la petite restauration s’est développée autour de ces chèques-repas (introduits en Belgique en 1965, ndlr). Bon, à la belge, ça a été complètement détourné et les gens s’en servaient pour acheter des chaussures chez GB mais au début, c’était uniquement pour les journées prestées. Et ça devait être dépensé le jour même, pour manger. Sinon c’était perdu.” Ajoutez à cela la fin de la boîte à tartines au profit d’un lunch à l’extérieur, “et évidemment plutôt dans de la petite restauration, parce que les salaires sont limités. Tout cela est sans doute lié à un certain appauvrissement de la société.”

Crédit : VINCENT SCHMITZ

Snacks des années 80

“Attention, entre-temps la restauration classique a fleuri, elle aussi: aujourd’hui il y a 4 045 restaurants à Bruxelles. Mais en ce qui concerne la petite restauration, il y a 20 ans à peine, on en comptait 3 ou 400, contre 1 300 aujourd’hui. Et zéro pita dürüm. Ca a commencé il y a 20 ans,” souligne encore Philippe Trine.

Si on tire sur le fil, on peut remonter un peu plus loin. En 1982, il y avait déjà Bilo, dit le Chinois. En réalité, un Vietnamien, qui sert au comptoir de Sur le pouce, quelques petits mètres carrés planqués rue de la Limite à Saint-Josse. Le lettrage snack friterie sur sa petite devanture résume à lui tout seul l’esprit snack, et même la définition d’un mot surtout utilisé chez nous. “En anglais, un snack (de l’anglais snack food) est un en-cas, un casse-croûte destiné à être grignoté, c’est-à-dire consommé en dehors des repas. (…) En français, le terme est utilisé comme synonyme de snack-bar, c’est-à-dire un endroit où l’on mange rapidement, sur le pouce,” dixit Wikipedia.

C’est à Bilo, l’une des légendes de l’histoire orale du snack dont les “puristes et les anciens continuent de se souvenir”, que l’on doit deux concepts novateurs. Un pratique: l’élastique autour du sandwich. Un gustatif: les oignons cuits marinés. C’est d’ailleurs en stagiaire au Sur le pouce que Serdar Tetik commencera à 16 ans, avant de bâtir en une vingtaine d’années sa propre renommée quelques rues plus loin, faisant de son snack OzTetik l’un des plus prisés et réputés. Aussi pour la qualité de sa viande et de son pain (dont la taille s’adapte aux appétits), et accessoirement pour son set de table parmi les plus reconnaissables. Côté réseaux sociaux, c’est d’ailleurs le champion avec une page Facebook qui vit toute l’année, entre communication et commentaires enthousiastes de jeunes amateurs.

Cette “science”, Bilo, comme tous les plus anciens, l’a éprouvé sur la fameuse mitraillette. Une certaine idée de “la décadence” selon un Philippe Trine rigolard. “Un concept incroyable, du pain et des frites avec plein de sauce. C’est de la non-restauration à l’état pur.” Dans les années ‘80, pas de dürüm à l’horizon. Et pas de fantaisie: salade, tomates, oignons et les quelques sauces disponibles. Dans les fritkots, on sert encore dans des cornets.

La déflagration dürüm

Avant de combler les appétits de tout le pays, puis de l’Allemagne et la France, le dürüm (qui veut dire littéralement “enroulé”) tel que nous le connaissons arrive à Schaerbeek en 1993, dans le fameux snack Dag de l’Avenue Rogier. “C’était le meilleur de ceux qui restaient ouverts toute la nuit. On y retrouvait tous les connaisseurs et les criminels qui voulaient manger à cette heure là,” nous confirme Stan. A Bruxelles, l’offre est encore limitée à la baguette, au pain dit “turc” et à la pita. En Turquie, le pain lavash (une galette turque) est traditionnellement consommé en plat avec du riz, ou avec de la viande à l’intérieur.

L’idée naît un peu par hasard, comme toujours, dans l’esprit malin de Yilmaz Dag, le propriétaire historique de l’époque, deux mois après l’ouverture. Une galette un peu épaissie pour augmenter la ration, que l’on grille, contrairement à son pays d’origine.

”J’étais allé manger dans un restaurant libanais, chaussée de Mons. J’ai commencé à observer la crêpe qu’ils servaient et je me suis demandé: on pourrait pas faire ça en grand ? Il y avait un boulanger libanais tout près, et il m’a dit bien sûr, pourquoi pas. Et de là, ça a décollé en un mois. Maintenant, ils mettent n’importe quoi dedans mais au départ, c’était avec viande, salade, tomates, oignons et sauce à l’ail. Je n’ai rien inventé hein, mais tout le monde a repris l’idée. Comme j’étais le premier, pendant 7 ou 8 ans, on a cartonné. On a commencé avec 20 dürüms par jour et on est monté jusqu’à 1 000, uniquement par le bouche à oreille. Les gens venaient de partout, Gand, Luxembourg, Bruges…”

La réputation du snack, seule campagne marketing qui vaille dans le milieu. “A l’époque, il n’y avait que les mitraillettes, et après l’idée de Dag, beaucoup nous demandaient le pain dürüm, donc on s’y est mis aussi. Aujourd’hui, on va dire que c’est 40% des ventes,” confirme Murat Saglam, du snack Chez Zeki, installé depuis 1987 sur la chaussée de Haecht et donc aussi parmi les plus vieilles enseignes.

Aujourd’hui rangé des snacks depuis neuf ans, Yilmaz Dag se rappelle avoir connu de la clientèle “de tous les horizons, selon le moment. Des vieilles dames venaient chercher les frites dans leurs casseroles. Mais seulement le dimanche.” Qu’on devine accompagner le poulet rôti, car il fût un temps où les frites n’étaient pas surgelées, comme c’est trop souvent le cas aujourd’hui.

Crédit : VINCENT SCHMITZ

Bruxello-turc

Si la communauté turque préserve fièrement son hégémonie dans le secteur, sans être la seule présente, le snack est avant tout bruxellois, mélange des influences belges et turques, avec un peu de Grèce par-dessus. “On parle de snack turc mais c’est infiniment bruxellois. J’insiste là-dessus: l’épicentre c’est vraiment Bruxelles, et de fil en aiguille ça s’est propagé,” nous raconte Erkan Ozdemir, journaliste citoyen pour lamanchette.be et membre actif de sa communauté.

“En Turquie, ils ont essayé d’instaurer ces produits et ça n’a jamais fonctionné, le flop complet. On pense que c’est un produit turc mais ce n’est pas vrai. C’est de la sauce belge, des frites belges et du pain belge. En Turquie, les gens ne mangent pas ça.”

Quand on parle avec les plus anciens, beaucoup nous rappellent la difficulté de la profession. Debouts toute la journée – “c’est un beau métier mais usant, il faut faire ça une dizaine d’années maximum” – les frères Saglam, qui ont repris le snack de leur père Zeki après l’avoir aidé dès petits, espèrent voir leurs enfants faire autre chose. Un paternel qui a commencé comme souvent: un petit job dans la restauration et finalement, la volonté d’ouvrir son propre business, parce que celui d’un autre a marché et qu’on s’y connaît un peu aussi.

On travaille souvent en famille, les enfants donnent un coup de main, les cousins ou amis sont embauchés ou reprennent la main si l’envie de remettre se fait sentir. “Dans la première vague migratoire, dès 1964, il y a eu beaucoup de cuisiniers. Pas forcément des chefs mais des gens qui savaient travailler dans des établissements, qui avaient une connaissance de la restauration… et ils voulaient rester dans leur domaine,” nous explique Erkan Ozdemir.

Les premiers établissements de restauration turque naissent au début des années 1970, autour de la chaussée de Haecht, où est concentrée la grande majorité de cette immigration. Mais à l’époque, les plats très typiques n’inspirent pas les autres nationalités. “Ce n’était pas encore des snacks mais certains proposaient déjà des pide (sorte de pizza allongée, ndlr) autour de 1975. Ils avaient une connaissance qu’ils voulaient continuer ici. Mais après, ça a donné un hybride. Le pain-kefta se vend en Turquie, par exemple, mais pas de la même manière, pas de sauces, pas de frites.”

Le snack Emirdağ Köftecisi (place Liedts) est un cas à part: pas de sauce, pas de frites non plus, et “n’en demande pas, sinon il va te dire d’aller voir ailleurs.” Et pourtant, il ne désemplit pas. “Un vrai concept turc. Ils ont fait une copie conforme de ce que tu peux trouver en Turquie et l’ont importé ici. Et ça marche, parce que la viande a un goût différent – grâce à la graisse de queue de mouton, je pense – et te projette là-bas. Et même dans une région bien précise, Emirdağ, dont la majorité des Turcs d’ici sont issus.”

Un Grec?

Si la France parle encore de “Grec” pour des lieux bien souvent peu helléniques, Bruxelles a rapidement intégré dans le vocabulaire le mot “snack” et, dans l’inconscient collectif, l’origine turque. Même si la diaspora marocaine est aujourd’hui également présente et si les “pitas gyros” ont ouvert la brèche. Les immigrés grecs, présents depuis 1957, sont d’ailleurs des précurseurs dans le domaine de la street-food chez nous. Le nombre (et la concentration) a fait la différence, les influences s’inspirant mutuellement, comprenant que viande grillée et frites font bon ménage.

On compte plus de “vrais” restaurants un peu partout en Belgique mais de nombreux snacks étaient d’abord tenus par des immigrés grecs. C’est le cas du “Greco” rue Marie-Christine, une autre légende du genre que tient à évoquer Stan. “On appelle ça chez le Grec. C’est simple: il ferme quand il n’a plus de pain. Lui, il n’a que salade et oignons, pas de tomates. Trois ou quatre sauces, c’est tout. Il est très important, ce snack. Tout Laeken et cette zone, ils connaissent, ils vont chez le Grec. Il cartonne, il est là depuis très, très longtemps. C’est un vieux qui travaille avec un autre, encore plus vieux que lui. Il l’appelle papy. C’est balèze, c’est bon. C’est un classique. Frites incroyables.”

Les frites, le maillon faible du secteur et imbattables dans les friteries traditionnelles. Mais comme pour le McDo, Quick et consorts, la concurrence n’est pas vraiment la même, les moments sont différents, les habitués aussi.

Et il y a les aspects personnels et convictions religieuses, la confiance dans l’huile utilisée ou le fournisseur de viande. “Ce qui a de bien, c’est que tous les snacks ici sont hallal, tu ne te poses pas de question. J’ai vécu au Canada, c’est pas pareil.”

Partout ailleurs, c’est pas pareil. Pas forcément toujours meilleur mais différent; plus résistant au “kebab” que le reste de l’Europe, le savoir-faire bruxellois s’est affiné au fil des années, même s’il faut bien choisir son snack. Et les sauces se sont multipliées. “Des quatre pays voisins, ceux de Bruxelles sont deux niveaux au-dessus. Même par rapport aux autres villes,” tranche Dag. “A Gand, Anvers ou Liège, ce n’est pas la même chose. Par la variété et la propreté. Tu vas en Allemagne, France, Hollande, ils s’en foutent… Et la sauce, bien sûr… Même dans le monde, point de vue sauce, le numéro un, c’est la Belgique.” On en compte des dizaines aujourd’hui, même si les recettes classiques persistent. “Les mecs de la rue, ils vont prendre samouraï – mayonnaise – pilipili. Ils ont déjà samouraï mais ils en veulent encore.” Neda est catégorique: aucun débat possible, c’est BX et rien d’autre. “J’ai parcouru la Belgique pendant 10 ans, c’est comme s’il y avait un dôme autour de Bruxelles qui faisait perdre tout savoir-faire aux autres.”

Reste le kebab: outre Berlin, capitale historique et qualitative, il est l’apanage de la France. La broche qui tourne, souvent boudée à Bruxelles, sauf par quelques touristes ou courageux. “En France, ils se sont améliorés, avant c‘était infect. Ca sert à rien de prendre un dürüm là-bas, il sera moins bon. Tu sens qu’à BX, il y a de l’expertise, que ça fait des années qu’ils pratiquent. Mais la particularité en France, c’est qu’ils ont un autre pain et la viande qui tourne là, le döner kebab. Tout le monde mange ça, et là, par contre, c’est chez eux l’expertise,” selon Stan.

On peut aussi en trouver de meilleurs qu’à Bruxelles dans notre pays: la région de Genk et alentours a développé sa propre spécificité avec un döner kebab encore bien souvent préparé artisanalement, loin de la masse homogène industrielle servie dans la plupart de nos snacks.

Quantité / qualité

Toutes les personnes rencontrées sont d’accord sur un point: la principale évolution dans le secteur, c’est le nombre. “Maintenant, il y en a partout. Nous, on tapait des expéditions. Les gars, snack? On partait à 10 et le projet, c’était le snack. C’était ça l’activité,” se rappelle Stan. C’est vrai à Bruxelles mais aussi dans les autres villes du pays.

Résultat: on peut facilement tirer un mauvais numéro et on ne se déplace plus aussi loin qu’avant. “La clientèle a chuté en 20 ans. Avant, on avait beaucoup de gens qui venaient de Gand, Anvers, Hasselt… les jeunes venaient le week-end… mais maintenant, là-bas aussi, il y a plein de snacks,” souligne Murat Saglam de Chez Zeki.

“Dans certaines communes, il faut 500 mètres d’écart. On aurait dû faire ça aussi mais c’est trop tard. Il y en a beaucoup qui ouvrent sans même connaître le métier, ils croient que c’est de l’argent facile et quelques mois plus tard, ils remettent. C’est parfois du n’importe quoi. Nous on a notre clientèle, on s’en fout. On a aidé beaucoup de gens à ouvrir leur snack. Si il travaille bien, il gagne son argent; si je travaille bien, je gagne mon argent.”

L’argent justement: si certains clients pinaillent sur les prix, le tarif a moins augmenté qu’ailleurs. “A l’époque, une mitraillette, c’était 60 francs belges, 1,50 euros. Maintenant c’est 3,50. Je trouve qu’on devrait encore augmenter mais on ne peut pas, pour le client. La mitraillette, ça fait 7-8 ans que c’est le même prix. Notre marge diminue. Les fournisseurs, les bouchers, les boulangers, l’eau, le loyer, l’électricité, le papier, l’aluminium, les boissons… Ils ont tous augmenté et nous, on est entre les deux parce que le pouvoir d’achat a baissé.”

Une marge qui s’amenuise et pousse les moins exigeants à faire des concessions sur la fraîcheur des crudités, du pain ou de la viande. “On ne va pas chipoter” abrège Yilmaz Dag. “Quand moi je travaillais, tous les snacks de la ville misaient sur la qualité. Maintenant, elle a baissé de manière générale. Quand tu vois les beaux comptoirs colorés, par exemple, c’est juste de la coloration pour faire propre. La viande sur la broche maintenant, c’est de l’industriel qui vient d’Allemagne. On ne sait même pas ce qui il y a dedans, et de ce que j’ai vu, c’est moche. Avant, tout le monde faisait sa viande dans sa cuisine. Et tu savais ce que tu vendais aux clients.”

Dürüm bobo

A l’exception du restaurant du Théâtre de la Toison d’or appelé ironiquement “Bobo dürüm”, les branchés, hipsters et autres méchants gentrificateurs n’ont pas encore récupéré le marché à Bruxelles. Le snack reste où on le préfère: dans la rue, quitte à se tromper avant de trouver un établissement valable. On peut voir des burgers ou des sandwichs “premium” mais pas encore de dürüm et mitraillettes, contrairement à Paris où certains s’essaient au “kebab de luxe”, comme le chef étoilé Thierry Marx. Murat Saglam de Chez Zeki constate surtout de nouvelles demandes particulières et individuelles chez ses clients: certains viennent avec leur propre oeuf ou viande (là, c’est non), d’autres avec leur pain pour des questions d’allergie ou d’intolérance diverse (ça ok, à la limite). En France, on peut croiser des sandwichs cordons bleus ou poulet pané. Beaucoup de “tacos” aussi (qui n’ont de mexicain que le nom) ou plutôt un mélange de burrito, dürüm et tacos.

L’offre va-t-elle se diversifier au sein même des enseignes – assez conservatrices finalement – de nos quartiers ? Une chose est sûre, l’arrivée des Deliveroo et autres Uber Eats peut encore modifier le visage de la petite restauration, et l’expansion de celle-ci continuera. Quand on leur pose la question, rares sont les communes qui disent vouloir limiter le nombre de snacks sur leur territoire, mais toutes affirment miser sur une diversité de l’offre. Les changements d’affectation lors d’une reprise de commerce sont par exemple de plus en plus compliqués. “A moins qu’un restaurant ou snack n’apporte une plus-value pour le quartier par la qualité ou l’originalité de son offre, il a peu de chance de s’installer si ce n’est dans une cellule commerciale qui était déjà affectée à un restaurant ou un snack,” nous explique la ville de Bruxelles.

“Ca vaut aussi pour les enseignes comme McDo ou Pizza Hut. Et les politiques veulent limiter le développement anarchique. Ce n’est pas bon d’avoir des ghettos”, souligne Philippe Trine de la Fédération Horeca. A l’exception de communes plus excentrées et résidentielles comme Boitsfort, les Bruxellois qui préfèrent les snacks au restos classes ont de toutes façons déjà de quoi se faire plaisir, au coin de la rue ou presque.

*Il n’existe pas de chiffres officiels sur le nombre de snacks à Bruxelles. Ceux de l’Atrium, l’agence régionale qui coordonne les investissements urbains et le développement des quartiers commerçants, sont récoltés “grâce aux enquêtes et aux relevés de flux piétons faites par des équipes de terrain”. Ils semblent plus bas que la réalité mais ce sont les seuls à disposition pour chaque commune. Certaines d’entre elles ne nous ont pas communiqué de chiffres, d’autres à la hausse ou à la baisse. Uccle compte, par exemple, 18 snacks selon la commune mais 6 selon l’Atrium. Pour pouvoir au moins préserver des proportions réalistes, cette carte reprend donc les chiffres de l’Atrium, sauf Berchem et Koekelberg légèrement corrigés par la commune.

** Gros bisou à la Team Frites à part (de la radio bruxelloise Arabel) très active sur Twitter 🙂